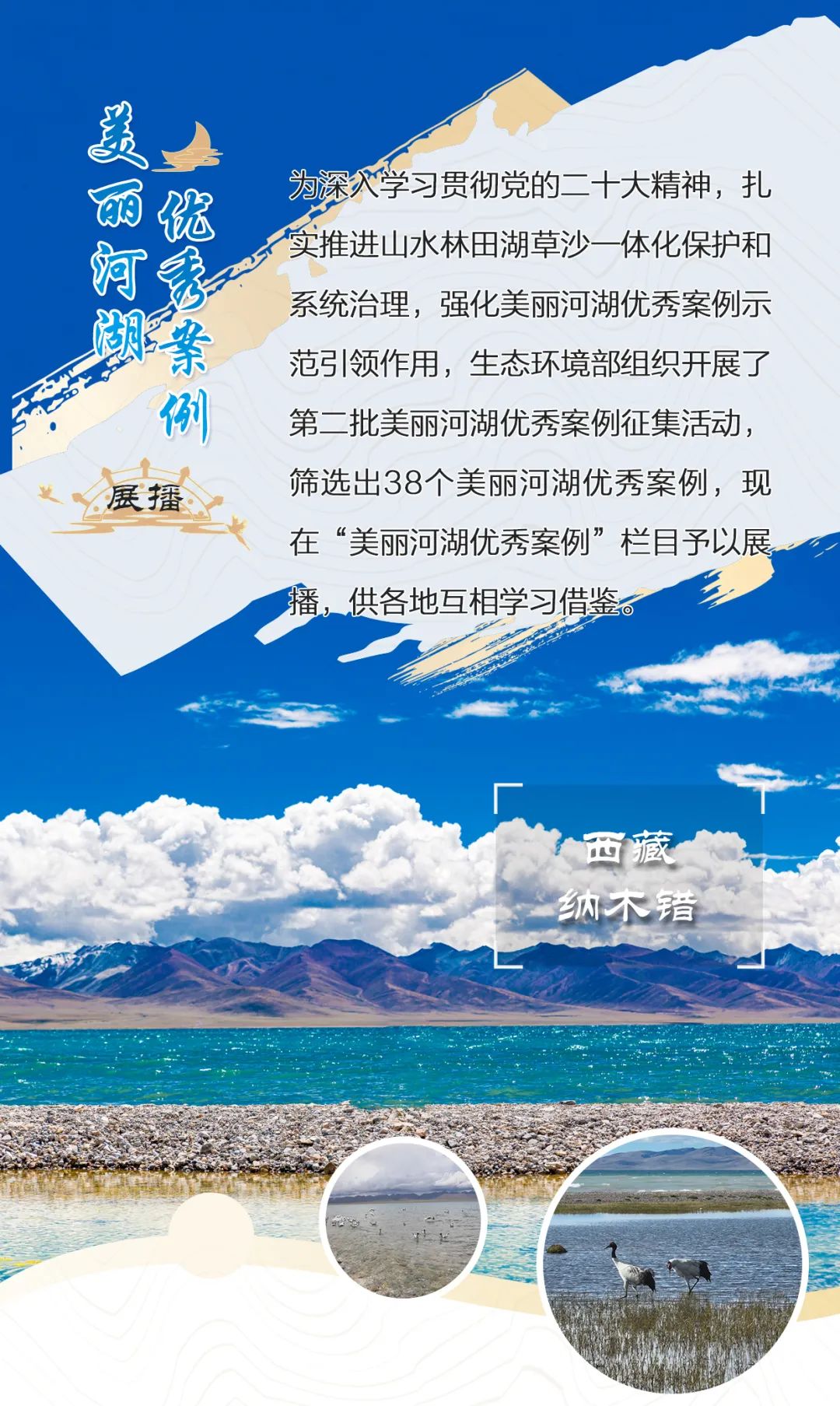

納木錯位于拉薩市當(dāng)雄縣和那曲市班戈縣。流域面積近109萬公頃,是我國第三大內(nèi)陸咸水湖,平均海拔4718米。納木錯具有完整而特殊的生態(tài)系統(tǒng)和地質(zhì)構(gòu)造,特殊的地貌類型,獨(dú)特的生態(tài)環(huán)境和生物物種,在生物多樣性保護(hù)方面發(fā)揮了重要作用。

Part.01 突出問題

隨著社會經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和人口不斷增長,湖區(qū)各種人為活動強(qiáng)度逐漸加大,流域生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)正面臨著生物多樣性降低、草原退化等挑戰(zhàn)。

高原藍(lán)寶石

Part.02 主要做法

為有效保護(hù)納木錯水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,當(dāng)?shù)胤e極落實(shí)各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施。

完善體制機(jī)制,健全制度保障。組建納木錯自治區(qū)級自然保護(hù)區(qū)當(dāng)雄管理局、納木錯-念青唐古拉山風(fēng)景名勝區(qū)管理局,明確管理職責(zé)。加強(qiáng)項(xiàng)目組織管理,成立當(dāng)雄縣納木錯生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)項(xiàng)目管理委員會,對全縣納木錯生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一安排和部署。建立資源保護(hù)體系,加強(qiáng)對納木錯水域及岸線的保護(hù)與管理。

保護(hù)與修復(fù)并舉,筑牢生態(tài)安全屏障。消除隱患,減少核心區(qū)人類活動。將納木錯核心區(qū)內(nèi)的107戶商戶、31戶牧戶、45個臨時攤位搬遷至納木湖鄉(xiāng)政府附近,減輕人類活動對湖面核心區(qū)環(huán)境的影響。積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施,積極開展生態(tài)保護(hù)與建設(shè)、流域污染綜合防治等項(xiàng)目,涉及退化土地生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)、尼亞曲漁類洄游場所生態(tài)修復(fù)、尼亞曲水土流失治理、納木湖鄉(xiāng)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)、清潔能源推廣等項(xiàng)目,共計(jì)投入資金3104.62萬元,改善了環(huán)境質(zhì)量,降低了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)河湖岸線保護(hù),制定納木錯河湖岸線保護(hù)規(guī)劃,開展清水岸線建設(shè),禁止河湖采砂、違建等活動。開展植物資源保護(hù),制定合理的放牧制度,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)放牧方式,規(guī)范采藥行為,杜絕亂挖亂采藥材,減少生物質(zhì)能的消耗。加強(qiáng)野生動物保護(hù)工作,保護(hù)野生動物的棲息環(huán)境,廣泛開展宣傳教育工作,開展國際交流,保護(hù)納木錯地區(qū)野生動物。開展草畜平衡工作,進(jìn)一步緩解草畜矛盾,逐步恢復(fù)納木錯自然保護(hù)區(qū)內(nèi)草原生態(tài)平衡。

推進(jìn)旅游業(yè)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的和諧發(fā)展。開展旅游沿線環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治行動,確保旅游沿線和景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生得到有效改善和提升。加強(qiáng)納木錯流域濕地、草場管理,積極動員草原監(jiān)督員、環(huán)境監(jiān)督員等增加巡邏次數(shù),及時糾正游客及群眾進(jìn)入濕地踐踏草坪的行為。

尼亞曲魚類洄游通道修復(fù)后

尼亞曲魚類洄游通道修復(fù)前

Part.03 治理成效

納木錯流域生態(tài)環(huán)境得到有效改善,湖面面積從1963.28平方公里增加到2015.38平方公里,水量從816.85億立方米增加到863.77億立方米。生物多樣性明顯增加,生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)逐步完善。通過科學(xué)地調(diào)整納木錯自然保護(hù)區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展生態(tài)旅游等產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)了社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。2019年以來,納木錯旅游超200.75萬人次,實(shí)現(xiàn)旅游總體收入2.47億元,促進(jìn)增收2633.41萬元,實(shí)現(xiàn)了“綠水青山”向“金山銀山”轉(zhuǎn)化,促進(jìn)了流域可持續(xù)發(fā)展。

草畜平衡后

草畜平衡前

Part.04 經(jīng)驗(yàn)啟示

納木錯通過完善體制機(jī)制,保護(hù)與修復(fù)并舉,生動踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,可為高原湖泊保護(hù)提供借鑒。